今回は後手雁木で、△32銀型に組む将棋を検討したい。

目次

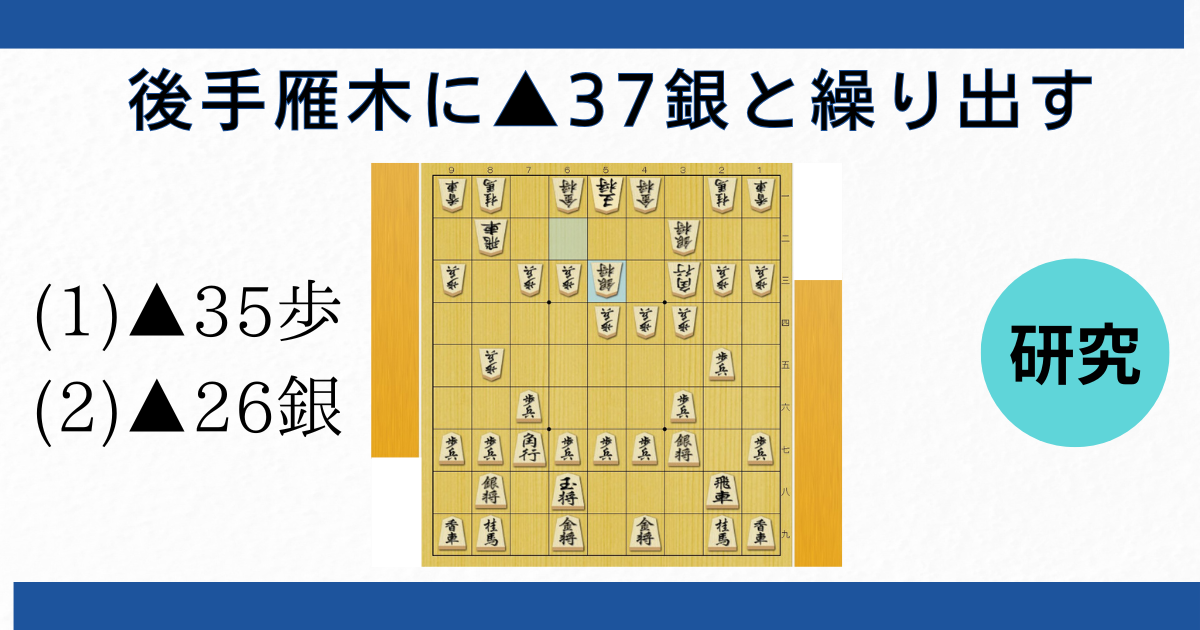

第1図 テーマ図

手順 ▲37銀△54歩▲68玉△53銀。

後手は△43銀を保留し、△32銀型で待機している。

第1図から▲68玉には、△74歩▲37銀△73銀と繰り出す意図がある。

△32銀型に組むメリットはこちらの記事で検討した。

△32銀型に対する先手の対策として、居玉で▲37銀と繰り出す作戦がある。

これなら△74歩には、▲26銀△73銀▲35歩と仕掛けて先手ペース。

この変化は、こちらの記事で検討した。

▲37銀に△52金右と上がって▲26銀に△43金を用意する手には、▲68玉△74歩▲58金右△73桂▲78玉と進む。

以下△54歩▲46銀△43金、△54歩▲46銀△43銀、△43金▲46銀△54金に分岐する。

これらの変化は、こちらの記事で検討した。

今回は、▲37銀に△54歩と突く指し方を検討したい。

対して▲26銀には、△52金▲35歩△43金と上がって受けることができる。次に△42角ー△64角の転換が楽しみだ。

他にも、▲26銀に△42角▲44角△86歩とやってみるのも面白い。

△54歩を見たら居玉の役目は終わったので▲68玉と上がり、△53銀の図がテーマ図だ。

第2図 ▲35歩の変化

手順 ▲35歩△同歩▲46銀△36歩▲26飛△45歩▲同銀△77角成▲同桂。

第2図から▲58金右や▲78玉もあるが、△64銀から△65銀を狙われる。

△64銀ー△65銀がくる前に仕掛けたい。

先手はすぐ▲35歩と仕掛ける。

対して△43銀は▲34歩△同銀▲38飛とされ、△32銀型にしたメリットがない。

△35同歩▲46銀△36歩▲26飛に△45歩と反撃する方が、△32銀型の低い陣形を生かした指し方だ。

△45歩に▲35銀は、△77角成▲同桂△55角が受けづらい。

▲45同銀なら△77角成▲同桂△55角(△64角)に▲46角と受けることができる。

△77角成に▲77同銀と取ると、△86歩▲同歩△88歩▲同銀△37歩成(▲同銀は△55角)があるので▲77同桂が勝る。

△37歩成に代えて△33桂(▲36銀には△44角)も見えるが、▲35角で切り返される。

第3図 先手指せる

手順 △64角▲46角△42飛▲36銀△46角▲同歩△同飛▲47歩△76飛▲65角△44角▲35歩△75飛▲83角成△55角▲82馬△19角成▲81馬。

第3図から△64角と△42飛の分岐になる。

△64角▲46角△42飛と回ることで、▲64角△同銀▲46歩は、△74歩から△75歩と突いて後手指せる。

よって△42飛に▲36銀が勝り、△46角▲同歩△同飛▲47歩△76飛に▲65角と反撃する。

▲65角に△75飛▲83角成△35歩は▲27銀と引いておいて問題ない。

▲65角に△44角▲35歩△75飛▲83角成△55角で△19角成が受からないが、▲82馬△19角成▲81馬と桂を取って先手指せる。

▲81馬に代えて▲91馬は△71金と寄られる。▲81馬に△74歩なら▲37桂打と馬の利きを遮断して▲91馬を狙う。

△64角に代えて△42飛の場合、▲36銀には△35歩がある。

△42飛に▲46歩△33桂▲36銀△46飛▲47歩△76飛▲65角△44角▲35歩△75飛▲83角成△55角と進むと、違いは△33桂と跳ねているかどうかだが、△55角に▲34歩と突いて先手良しになる。

△33桂の活用は、▲34歩で取られる筋が生まれるので、必ずしも後手が得とは言えない。

第4図 ▲26銀の変化

手順 ▲26銀△45歩▲78玉△74歩▲35歩△75歩▲同歩△64銀▲74歩。

もう一つ▲26銀も有力なので見ていきたい。

▲26銀に△43銀は▲35歩と仕掛けて、△32銀型が生きない。

▲26銀に△45歩は、△32銀型を生かした指し方だ。▲33角成には△同銀と形良く取ることができる。

△45歩にすぐ▲35歩は、△77角成▲同銀(▲同桂は△64角でどうか)△35歩▲同銀△86歩▲同歩△88歩▲同銀△55角がある。

△45歩に一回▲78玉と寄り、△74歩に▲35歩と仕掛けることで、△86歩▲同歩△88歩の筋をカバーしている。

▲35歩△75歩▲同歩△64銀に▲74歩と突き出す。

後手は銀を繰り出したものの、▲95角の筋があるので攻めづらい。

最終図で△94歩▲96歩の交換があれば、後手が面白い。

▲95角の筋がないし、最終図から△95歩▲同歩△77角成▲同銀△35歩▲同銀△86歩▲同歩△98歩▲同香△65角のように具体的に生かす順もある。

△32銀型+△54歩ー△53銀には、▲35歩とすぐ仕掛ける順と▲26銀から▲35歩と仕掛ける順のいずれも有力だ。

後手に課題が残る。