今回は先手矢倉に、後手も矢倉に囲う将棋を検討したい。

こちらの記事も併せて読むと、より理解が深まります。

目次

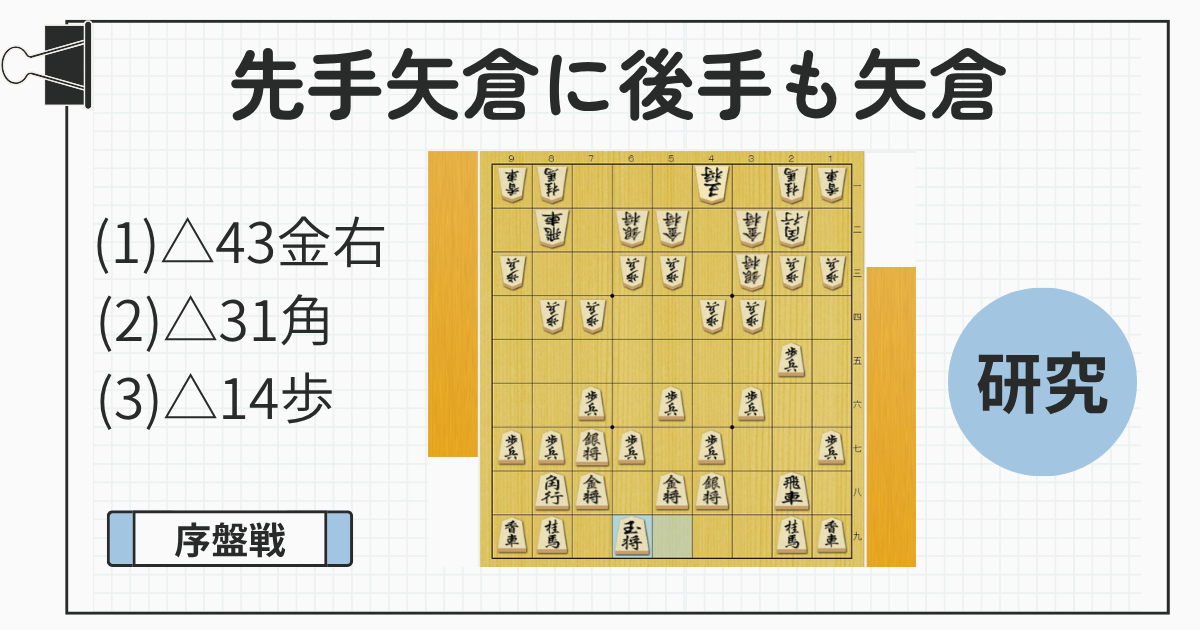

第1図 テーマ図

手順 △74歩▲78金△44歩▲69玉。

第1図から△54歩もあるが、▲78金△44歩▲69玉△43金右▲37桂△31角▲46歩と、急戦調の将棋を誘発する。

△54歩と突くと5筋が争点になる。

△54歩を保留する工夫については、こちらの記事で検討した。

△74歩▲78金△44歩▲69玉となった最終図は、後手の手が広い。

どれを選んでも一局なので、自分の好みで選ぶと良いだろう。

第2図 △43金右の変化

手順 △43金右▲79角△54歩▲66歩△31角▲67金左△64角▲37桂△31玉▲78玉。

△43金右の変化から見ていきたい。

▲79角で急戦調の将棋がなくなったのを見て△54歩と突く。

▲66歩△31角に▲67金右と上がれば脇システムの変化になる。

こちらの記事で検討した変化に合流しそう。

△43金右と形を決めているのを見て、▲67金左と土居矢倉に組むのが先手の工夫だ。後手は土居矢倉に組むことができない。

後手陣と違って、先手はバランス重視の陣形だ。

最終図から▲46歩ー▲47銀ー▲29飛と下段飛車を目指したい。先手は土居矢倉に組んだのが主張で、これからの将棋だ。

第3図 △31角の変化

手順 △31角▲79角△54歩▲66歩△85歩▲67金左△43金左▲78玉△32玉▲37桂△73桂▲46歩△64歩▲47銀△63銀▲29飛△81飛▲96歩△94歩▲16歩△14歩。

△43金右に代えて△31角とすれば、▲79角△54歩▲66歩△85歩▲67金左に△43金左と上がることができる。

最終図は先後同型で、先手が仕掛けるのは容易ではない。

▲45歩△同歩▲35歩としても、△44銀▲34歩△同金で厚くなる。

最終図は先手不満だ。

先手が土居矢倉に組むなら、△43金右を見てから▲67金左と上がりたい。

第4図 △31角を見て急戦する場合

手順 ▲46歩△43金右▲37桂△85歩▲47銀△73銀▲66銀△64銀▲45歩△同歩▲同桂△44銀▲46銀。

△22角型のままでいる方が先手の急戦には強い。

△31角を見て先手が▲46歩ー▲37桂と組む場合を見ていきたい。

△73銀に▲96歩△64銀▲79角と引き、△75歩▲同歩△同銀▲57角を用意する順も有力。後手が何もしてこなければ、▲57角ー▲66歩(△75歩には▲65歩)ー▲67金右と矢倉に組む。

△73銀ー△64銀と出たところなので、先手はじっくりした駒組みを目指しやすくなっている。

▲66銀△64銀に▲45歩と仕掛けるのは積極的な順。

最終図以下△22角、△42角、△54歩として難解。

▲66銀と上がるのは△31角を咎めた指し方だが、咎めきれているとは言えない。

第5図 形を決めない△14歩

手順 △14歩▲16歩△94歩▲96歩△31角。

△43金右と△31角でも一局の将棋だが、△43金右は▲67金左と土居矢倉を目指されたとき、△31角は▲46歩ー▲37桂のときに少しデメリットがあった。

△43金右も△31角も保留して、△14歩と突く手も有力だ。

形を決めていないので、先手の手に対応して駒組みできる。

代えて△85歩もあるが、△73桂ー△85桂と駒組みする余地がなくなるので後手が損する。

△14歩に▲46歩△43金右▲37桂なら、△85歩▲47銀△73銀と△22角型のまま駒組みして後手が少し得する。

△14歩に▲79角は、△31角▲66歩△54歩と駒組みして、通常の矢倉に合流する。

△14歩▲16歩△94歩▲96歩は先手も形を保留した意味だが、この端歩の交換は後手の得だ。

具体的には、こちらの記事の第4図と比較してみてほしい。▲95角が消えている点も大きい。

△43金右と△31角もあるが、少しでも得に駒組みしようとするなら、△14歩は有力だ。