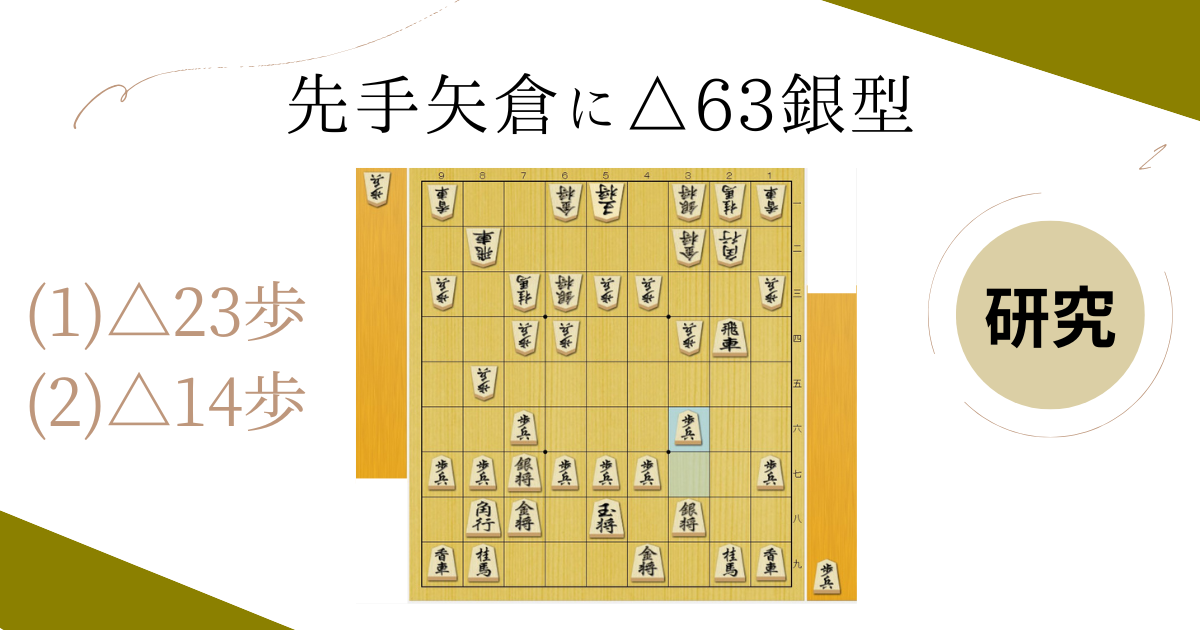

今回は先手矢倉に△63銀型に構える指し方を検討したい。

目次

第1図 2筋の歩交換をする

手順 ▲24歩△同歩▲同飛△85歩▲38銀△63銀▲58玉。

第1図から▲48銀△73桂▲79角△85歩▲68角とする指し方は、こちらの記事で検討した。

▲24歩△同歩▲同飛△85歩に、▲34飛と取る指し方はこちらの記事で検討した。

▲24歩△同歩▲同飛△85歩に、▲16歩と突く指し方は、こちらの記事で検討した。

今回は▲34飛でも▲16歩でもなく、▲38銀△63銀に▲58玉と構える指し方を検討したい。

この先手の指し方は、矢倉というよりも相掛かりの感覚に近い将棋になる。

相掛かり系の将棋を指したいなら、初手から▲26歩△84歩▲25歩とするので、先手の指し方は少数派だ。

第2図 ▲36歩を見て△23歩

手順 △73桂▲36歩△23歩▲34飛△33金▲35飛△24金▲31飛成△同角▲68銀△22角▲同角成△同飛▲77角△33角▲37桂。

第2図から△23歩は▲34飛と横歩を取って先手ペース。

△23歩を保留して△73桂と跳ねる。▲34飛なら△44角▲24飛△22銀として、こちらの記事と比較して後手が得している。

▲36歩を見て△23歩と打つ。▲36飛と引けなくなったので、▲34飛に△33金▲35飛△24金と飛車をいじめることができる。

対して▲45飛は△42玉と受けられ、先手の飛車が狭い。

△24金に▲31飛成と切るのが勝る。

以下△同角▲68銀△22角▲同角成△同飛▲77角△33角▲37桂と活用した最終図はバランスが取れている。

最終図は次に▲45桂を狙っている。

先手は駒損だが、後手陣は△24金が上ずっていてバラバラだ。

後手としても怖い変化だ。

第3図 △23歩を保留して駒組み

手順 △14歩▲37桂△52玉▲48金△62金▲46歩△23歩▲29飛△42銀▲47銀△54歩。

△23歩もあるが、▲34飛と取られる順が後手としては怖い。

△23歩を保留して駒組みしてみる。

△14歩が工夫の一手だ。

この手を怠って△52玉▲37桂△62金と駒組みすると、▲34飛△33金▲35飛△24金▲31飛成△同角▲68銀△33歩▲32銀△42角▲22歩で先手良しになる。

△14歩と突いてあれば、最後▲22歩に△13桂と逃げることができる。

△14歩▲37桂△52玉▲48金△62金▲46歩まで駒組みしてから△23歩と打てば、▲34飛は△81飛から駒組みして、先手の飛車を目標にできる。

よって△23歩に▲29飛と引くことになり、▲34飛を警戒することができた。

最終図は一局ながらも後手番としては不満ない。

先手の角道は止まっているが△22角は通っている点、先手よりも△44歩ー△43銀とスムーズに好形に組める点が大きい。

第4図 ▲34飛と取る変化

手順 ▲34飛△33金▲35飛△24金▲31飛成△同角▲68銀△33歩▲32銀△42角▲22歩△13桂▲21歩成△86歩▲同歩△同飛。

▲48金に代えて▲34飛と取る変化を見ていきたい。ここが▲34飛と取るラストチャンスだ。

△14歩と突いた効果で、▲34飛△33金▲35飛△24金▲31飛成△同角▲68銀△33歩▲32銀△42角▲22歩に△13桂と跳ねることができる。

▲21歩成に△86歩▲同歩△同飛と飛車を捌く。

△14歩が生きる順なので先手が好んでは指したくないが、形勢は難解だ。