すぐに役立つ戦術を紹介したい。

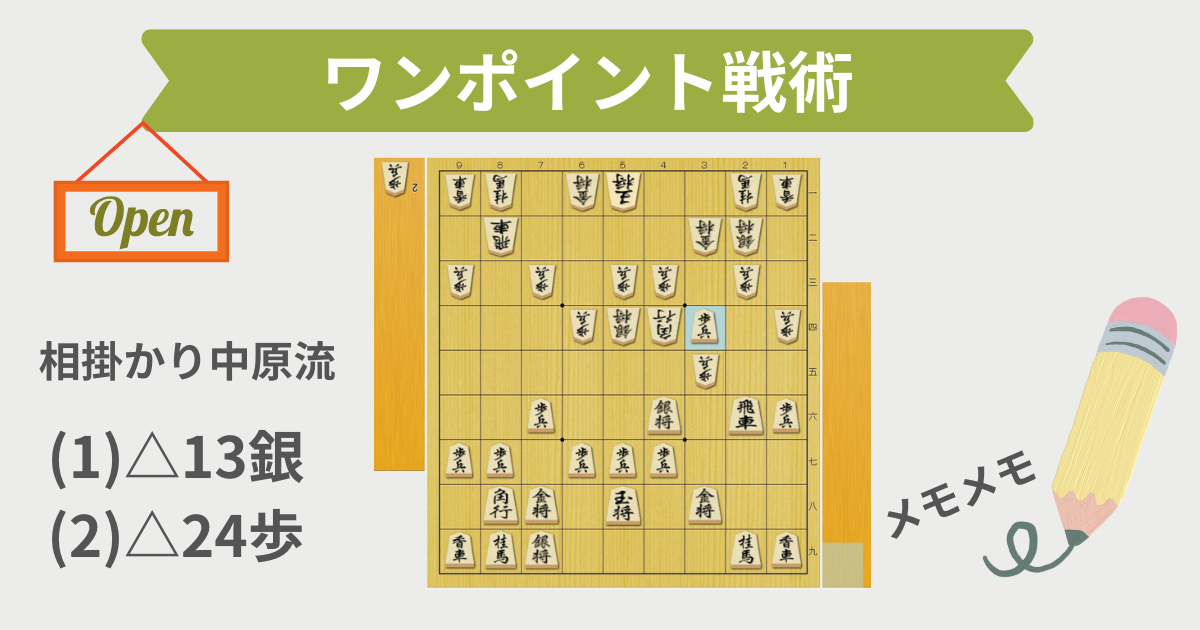

今回は相掛かり中原流の将棋だ。

相掛かり 中原流

手順 ▲35歩△同歩▲46銀△44角。

図の手前、▲37銀と上がるのが中原流と呼ばれる指し方だ。

現代将棋だと▲38銀型で▲37桂と跳ねる形を好む。

図から▲35歩△同歩▲46銀と動いていく。

対して△88角成▲同銀△22銀もあるが、▲35銀と進出される。

△44角と上がるのは工夫で、▲同角△同歩▲35銀には△55角が両取りになる。

△44角▲同角△同歩に▲88銀なら、△88角成▲同銀とするより△44歩の一手分得するので、△42銀▲35銀△43銀と上がれる。

△44角に▲55銀は△22角▲46銀△44角で千日手模様だ。

△44角は定跡になっているが、現代の目で見ると、△74歩▲35銀△85飛▲46銀△52玉▲58玉△62金▲38金△73桂のように駒組みをしたくなる。

△33銀を上がらせない▲34歩

手順 ▲38金△54銀▲58玉△22銀▲34歩。

△44角に▲同角を保留し、▲38金ー▲58玉と中住まいに組む。

▲44角と取ると△43銀型に組まれるので、先手はいいタイミングで▲44角と取りたい。

△22銀に▲34歩と打つのも定跡だ。△33銀を防いでいる。

定跡の△13銀

手順 △13銀▲56歩△24銀▲55歩△65銀。

すぐ▲44角△同歩▲35銀には△55角があるが、次に▲37桂と跳ねられると、▲44角△同歩▲35銀とできるようになる。

▲34歩に△13銀と1筋に上がるのが好手だ。▲37桂には△24銀が間に合う。△24銀が間に合うと、先手は▲35銀と出れなくなる。

▲56歩にも△24銀と出て、▲55歩△65銀の図は後手不満ない。

何かと使える△24歩

手順 △24歩▲同飛△23金▲28飛△24歩。

△13銀でも後手不満なかったが、△24歩と突く手もある。珍しい手だが、巷で知られている手だ。

▲同飛に△23金と上がり、▲28飛に△24歩(すぐ△34金は▲44角△同歩▲31角が怖い)と収めて、次に△34金を狙う。

▲44角△同歩▲35銀には常に△55角があるのが痛い。

△24歩▲同飛に△23銀もあって、▲26飛に△22歩が好手。次に△34銀を狙う。

図で、仮に▲37桂と△52金と交換が入っている場合、△13銀は▲44角△同歩▲35銀とされる。

▲37桂が間に合っていると△13銀とは上がりづらい。

一方で、▲37桂と跳ねている場合は△24歩と突きやすくなる。

▲24同飛に△36歩▲45桂△23歩▲29飛△88角成▲同銀△42玉と進むと、▲45桂が負担になる。

△13銀と△24歩のいずれも有力なので、局面に応じて使い分けたい。